Visite d’une église

La visite d’une église n’est pas aussi aisée qu’on peut le croire. Il est nécessaire d’avoir quelques repères.

Une église est un espace sacré aménagé en fonction de la liturgie chrétienne.

Son univers constitue un parcours initiatique chargé de sens pour le fidèle.

• Le site

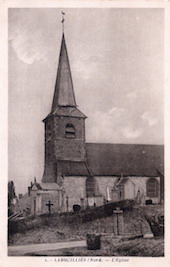

L’église fait partie d’un ensemble. Intégrée à une cité, un village, un quartier, elle les domine de sa hauteur. Le clocher, les tours, la flèche incitent à « élever son cœur ». L’église est une présence protectrice pour toute la population.

L’ensemble des bâtiments propres à la communauté chrétienne était regroupé autrefois : le presbytère, l’école, l’hospice, le cimetière. La disparition de cet ensemble est regrettable, car la fonction cultuelle était intégrée à tous les autres moments de l’existence.

Autour de l’église, le cimetière accueillait les morts du village. Au flanc nord de la nef, la porte In Paradisum conduit directement le défunt au cimetière. L’église entourée de son cimetière, surmonté de son calvaire, forme l’enclos paroissial.

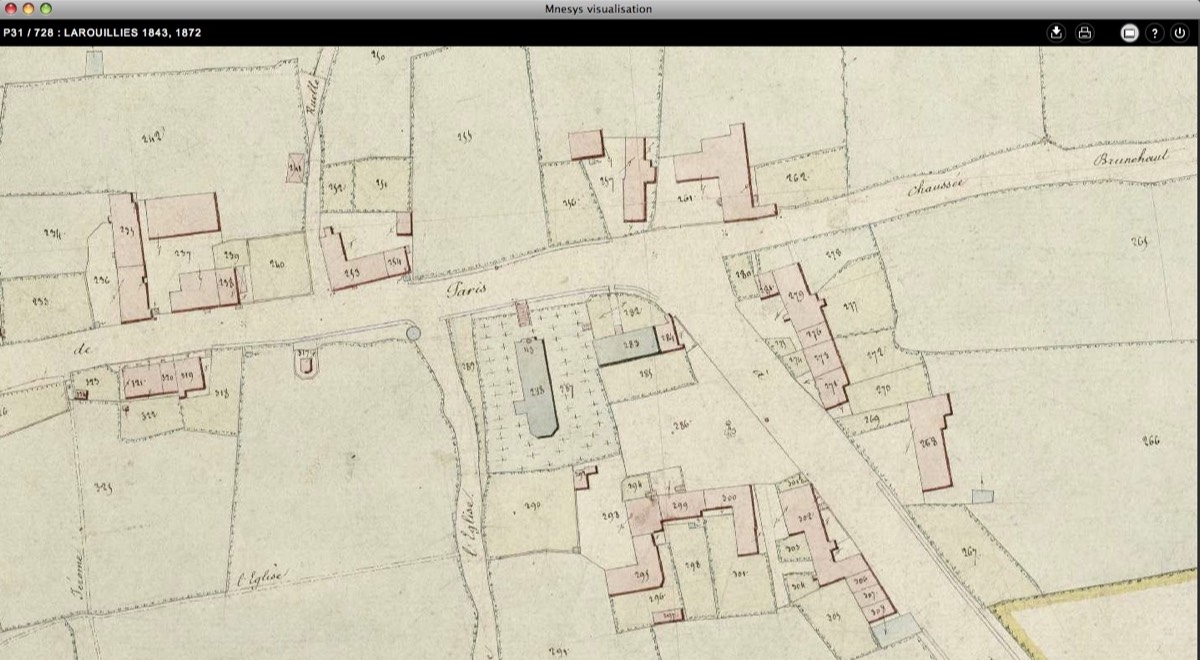

Enclos paroissial de l’église de Larouillies : le cimetière entouré de murets se situe autour de l’église.

Le numéro 283 en bleu est l’ancien presbytère.

On peut cliquer sur l’image pour l’agrandir.

• Le clocher et les cloches

Signe de l’élévation de l’âme vers la divinité, signe de protection de la communauté, le clocher contient une ou plusieurs cloches.

Les cloches sonnent dans les circonstances majeures de la vie chrétienne : baptême, communion, mariage, enterrement.

Elles sonnent pendant la messe au moment de la consécration de l’hostie.

Trois fois par jour, elles sonnent l’Angélus : dans une société sans horloge individuelle, cette annonce rythme la vie au travail, à 7 heures, 12 heures et 19 heures.

La cloche, intégrée à la personne vivante de l’Église, est elle-même baptisée et elle reçoit un prénom.

Dans la vie de la cité, la cloche la plus lourde, à la sonorité la plus grave, sonne le tocsin quand menace le feu, l’invasion de pillards, la guerre. Dans les ports ou les montagnes, à la nuit tombée, la cloche indique la bonne direction aux égarés.

• L’espace de l’église

L’espace est très hiérarchisé.

— Le parvis

L’espace devant l’église s’appelle le parvis. C’est un lieu de rassemblement, mais on doit déjà le respecter, en particulier pendant les offices.

Ce n’est pas l’endroit où l’on tient les conversations d’une place de marché.

Sa limite était marquée par un muret. Le parvis est déjà intégré à la zone sacrée. Son nom de « parvis » signifie « paradis ». Il est constitué de pavés que l’on foule aux pieds. Ceux-ci symbolisent le fondement de la foi, les pauvres humiliés et foulés.

— Le porche

On entre dans une église par le porche et le portail.

Le porche de l’église signifie le Christ par qui s’ouvre l’entrée de la Jérusalem céleste.

— Le narthex

Aussi large que l’église, profond de quelques mètres, il sert à accueillir les catéchumènes (= ceux qui se préparent au baptême) et les pénitents qui attendent leur réintégration, en particulier les jeunes accouchées en attente de leurs relevailles.

Sa fonction symbolique : être un seuil à franchir. La nécessité d’un passage est marquée par une ou plusieurs marches à monter.

— Le bénitier

Dès l’entrée, se situent un ou deux bénitiers, remplis d’eau bénite avec laquelle on se signe. C’est un rite de purification, ce que l’on oublie souvent.

On ne se signe pas en sortant de l’église.

Cette purification marque l’entrée dans un espace sacré. Dans le christianisme, c’est un héritage du rituel du baptême.

Narbonne - Église Saint Paul -

Le Bénitier de la grenouille légendaire;

Une grenouille qui, selon la légende, avait pénétré par mégarde dans le bénitier, y fut pétrifiée.

© photo Delcambre

— Les fonts baptismaux

Au fond de l’église, près de l’entrée, se placent les fonts baptismaux. C’est une cuvette de pierre ou de métal qui sert au sacrement du baptême : un non baptisé ne pouvait pas pénétrer plus avant dans l’église. Sous l’Ancien Régime, le baptême servant d’état civil, toute la population était baptisée, sauf les fidèles d’autres religions, considérés comme hérétiques.

Les fonts baptismaux sont donc tout naturellement placés à l’entrée de l’édifice. Quand ils sont situés à l’extérieur de l’église, on les appelle baptistère. C’est l’espace des catéchumènes, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore baptisées et qui aspirent à le devenir.

— La nef

La partie la plus vaste de l’église s’appelle la nef. C’est l’espace compris entre le portail et le transept, quand il existe. Le mot vient du latin navis, navire, parce que la forme générale évoque la coque d’un navire renversé. Certaines vastes églises comportent trois, voire cinq nefs.

Le plan le plus courant est celui de la croix latine. L’église a hérité du monde gréco-romain une forme allongée terminée par une abside semi-circulaire. Le plan évoque le corps humain.

La nef est destinée à recevoir le peuple. Pendant des siècles, elle ne comportait pas de sièges : le peuple assistait debout et à genoux aux offices de la paroisse, pendant lesquels on ne circule pas. Il est souvent nécessaire de le rappeler aux touristes… À partir du XVIe siècle, les prêches des prédicateurs devenant très longs, des sièges payants sont mis à la disposition des fidèles par les marguilliers. Cette location devint la ressource principale des fabriques pour l’entretien de l’édifice.

Selon le droit canon, l’espace de la nef est délimité : les femmes sont à gauche, au nord, les hommes à droite, au midi ; les femmes derrière une statue de la Vierge, les hommes derrière une statue du Sacré-Cœur.

— La tribune

En haut de la nef, se situe la tribune. Dominant la nef, dotée d’une acoustique privilégiée, c’est l’espace des musiciens, de la chorale. C’est également, selon le cas, la place du buffet d’orgues.

— La chaire

La chaire désigne la tribune du prédicateur placée en hauteur dans la nef. Destinée à faciliter l’audition, elle n’est généralement plus utilisée et remplacée par l’ambon.

— Le confessionnal

Le confessionnal est un isoloir clos, disposé dans la nef. Le meuble est conçu de manière que le prêtre y entende, derrière un grillage, les pénitents lors de la confession.

— Le chemin de croix

Le chemin de croix, dans les Églises catholiques, est un ensemble de quatorze stations, matérialisées par des tableaux, rappelant les dernières heures du Christ, de sa condamnation à mort à sa mise au tombeau.

— Le chœur

Le chœur est destiné exclusivement à recevoir les religieux.

La présidence de l’assemblée et l’autel consacrés sont placés dans le chœur.

Le plus souvent, le chœur est tourné vers l’est, point cardinal du matin, moment de la résurrection du Christ le matin de Pâques.

L’église est dite alors « orientée » (« oriens » signifie « levant ») : elle est tournée vers le Christ ressuscité.

Le chœur d’une église n’est pas accessible au public. Dans certaines églises il subsiste un jubé : c’est une clôture de pierre ou de bois qui sépare le chœur liturgique de la nef. Il a pour fonction d’isoler le chœur des fidèles. En cela, il se rapproche de l’iconostase des églises orthodoxes. Les jubés ont été presque tous détruits à la Révolution, mais les Églises anglicanes et orthodoxes ont conservé le leur.

La séparation entre espace liturgique réservé aux clercs et l’espace réservé aux laïcs (nef et transept) est marquée par une grille plus ou moins monumentale. Dans les églises paroissiales trop petites pour qu’une grille de grande taille soit placée, le sanctuaire fut désormais séparé de la nef par un « banc de communion » en pierre, en bois ou en métal (sous la forme d’une grille basse). Ce banc de communion est plus ou moins orné, surtout à l’époque baroque.

Le chœur est l’espace sacré réservé aux religieux, qui s’apparente au sékos du temple grec et au Saint du temple de Jérusalem. Comme on peut le constater dans les vastes églises dotées d’un déambulatoire, qui permet de circuler au pourtour du chœur, ce dernier est clos de grilles qui empêchent fidèles et touristes d’accéder à l’autel.

— l’autel

L’autel est le monument le plus sacré de l’église. Il est situé dans le chœur. Il comporte une pierre qui rappelle les sacrifices des temples anciens, et des reliques appelées « sépulcres ». Sa hauteur est fixée par le droit canon. L’usage de l’autel de pierre date du VIe siècle. C’est la table du sacrifice de l’Eucharistie. Il est consacré par l’évêque au cours de la dédicace de l’église.

— Le mobilier du chœur

L’espace du chœur est divisé entre le côté de l’épître (à droite en regardant vers l’autel) et le côté de l’Évangile (à gauche). Pendant l’office, les lectures s’effectuent à des endroits bien distincts.

+ l’ambon est le pupitre, placé à l’entrée, où est posé le Livre Saint, lectionnaire ou Bible. C’est la tribune où sont lus les textes sacrés. Il est placé du côté Évangile.

Dans le rite romain il est utilisé pour les lectures, le chant du psaume, l’homélie et la prière universelle, ainsi que pour l’Exultet, lors de la vigile pascale.

Il ne doit pas servir à autre chose, d’où la présence dans certaines églises de petits pupitres, l’un près du siège pour le célébrant, l’autre pour l’animateur de chant.

Pas question qu’il serve à un conférencier quelconque…

+ Les stalles

Elles sont réservées aux clercs. Ce sont les rangées de sièges, liés les uns aux autres et alignés le long des murs du chœur en deux groupes, pour le chant (ou la récitation) alternative des psaumes de l’office divin. Les sièges ont la caractéristique de permettre deux positions : ou bien assise ou bien debout (si le siège est relevé), avec appui sur une « miséricorde ».

+ La crédence

Dans la liturgie, la crédence est la table où sont disposés calices, patènes et ciboires, avec les hosties, le vin et l’eau nécessaires au repas sacrificiel de l’Eucharistie ; des livres, des cierges, et d’autres éléments prévus pour les rites, s’y ajoutent ordinairement. Tout cela est porté à l’autel en temps voulu.

+ Le siège de présidence

Le chœur comporte également le siège de présidence. Il ne peut être occupé que par le prêtre célébrant qui « agit au nom du Christ pour les catholiques ». Il doit être bien visible, tourné vers les fidèles et « éviter toute apparence de trône ».

+ Le lutrin

Le lutrin est le pupitre situé dans le chœur sur lequel est posé l’évangéliaire de manière à être visible de l’assemblée.

+ Le cierge pascal est placé à côté de l’autel et rappelle, tout au long de l’année, la lumière de Pâques.

+ Le tabernacle

Le tabernacle est le coffret sacré où est conservé le Saint Sacrement. Il est placé au milieu du maître-autel, au centre du retable principal, où il est scellé. Il est entièrement fermé de tous côtés, avec une porte munie d’une clef. Il doit être fait d’un matériau solide et fermé de telle sorte que soit évitée au maximum toute profanation.

+ La lampe du Saint Sacrement

Près du tabernacle, la lampe du Saint Sacrement était une lampe à huile allumée en permanence pour marquer la présence divine du Saint Sacrement dans le tabernacle. À l’époque moderne, la lampe est électrifiée et comporte un verre rouge.

La sacristie

Comme son nom l’indique, c’est un lieu sacré.

C’est l’annexe de l’église, rigoureusement réservée au prêtre qui se prépare pour célébrer les cérémonies liturgiques ; on y conserve les ornements d’église (linges, aube…) et les vases sacrés (calice…).

La personne (laïc ou religieux) chargée de la sacristie s’appelle le sacristain ou la sacristine. L’ancien nom pour désigner la sacristie est le revestuaire ou revestiaire.

La sacristie ne peut avoir aucune issue vers l’extérieur.

La sacristie est donc un lieu sacré. Elle participe à la sainteté de l’église avec laquelle elle communique.

Toute sacristie possède un meuble avec un petit placard au milieu, en forme de tabernacle, et des tiroirs larges et plats en bas.

On y trouve aussi des photos sous verre, la première avec le nom de l’évêque du diocèse et la deuxième avec le nom du pape.

Au-dessus du meuble, à la place d’honneur, se trouve le crucifix, que le prêtre salue au départ et à l’arrivée des cérémonies.

En conclusion, on peut constater que l’espace de nos églises est assez ouvert mais fortement hiérarchisé.

Il participe de l’antique structure du Temple de Salomon ou des temples païens de la Grèce antique.

En résumé, on n’entre pas dans une église par n’importe quel endroit et n’importe comment, et l’on n’y circule pas partout sans respecter ce lieu consacré.